端午节粽子:文化的演变与内涵

端午节,这个充满历史和传统气息的节日,一直以来都承载着丰富的文化意义。在这一天,人们会通过各种习俗来纪念古代的爱国诗人屈原,同时也会用独特的方式享受生活的美好。其中,吃粽子就是端午节的重要习俗之一。

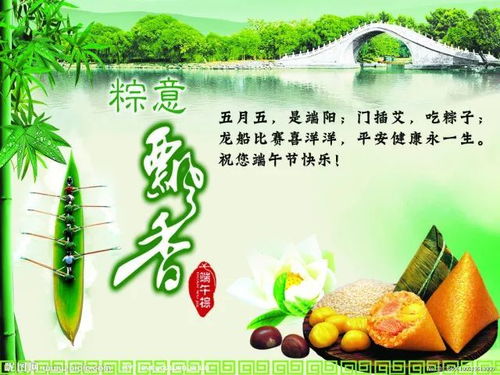

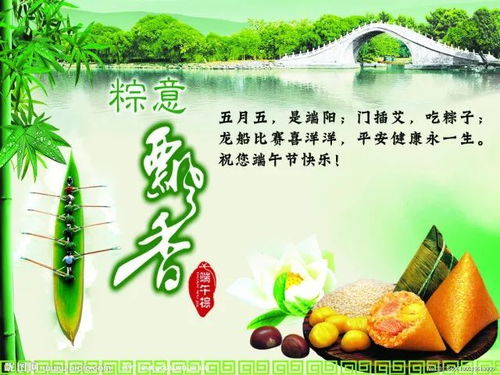

粽子的起源可以追溯到古代的祭品。在屈原的故乡湖北,人们把粽子作为祭品来纪念屈原。据传,屈原投江后,人们将米饭用艾草包裹起来扔进江中,希望鱼儿能够吃掉这些祭品,从而保护屈原的身体。这就是粽子的雏形。

随着时间的推移,粽子的制作方法和材料不断变化,但它的文化内涵始终没有改变。它不仅仅是一种食物,更是一种象征,一种传承。在中国南方,人们会在端午节期间制作各种口味的粽子,如豆沙、咸肉、蛋黄等。这些粽子不仅口感丰富,而且形状各异,有三角形、长方形等。

除了中国,粽子也在其他国家流传开来。在华人聚居的地方,如新加坡、马来西亚等国家,人们也会在端午节期间制作粽子,但他们的口味和做法却与中国的粽子有所不同。这些差异反映了不同地域和文化之间的交融和演变。

在现代社会,粽子的文化意义更加深远。它不仅是一种传统食品,更是一种文化符号,一种情感的寄托。在许多家庭中,家人们会在端午节期间一起制作粽子,分享美食的同时也分享彼此的故事和笑声。这种习俗不仅传承了家族的传统,也让人们在忙碌的生活中找到了团聚和交流的机会。

粽子的文化演变是一个漫长而有趣的过程。它不仅承载了人们对屈原的怀念和对生活的热爱,也展现了不同地域和文化之间的交流与融合。在这个过程中,我们看到了传统与现代的碰撞,也看到了人们对美食和文化的敬畏与热爱。在未来的日子里,让我们继续通过制作和分享粽子来传承这份深厚的文化内涵,同时也让这个传统习俗在现代社会中焕发出新的生机和活力。